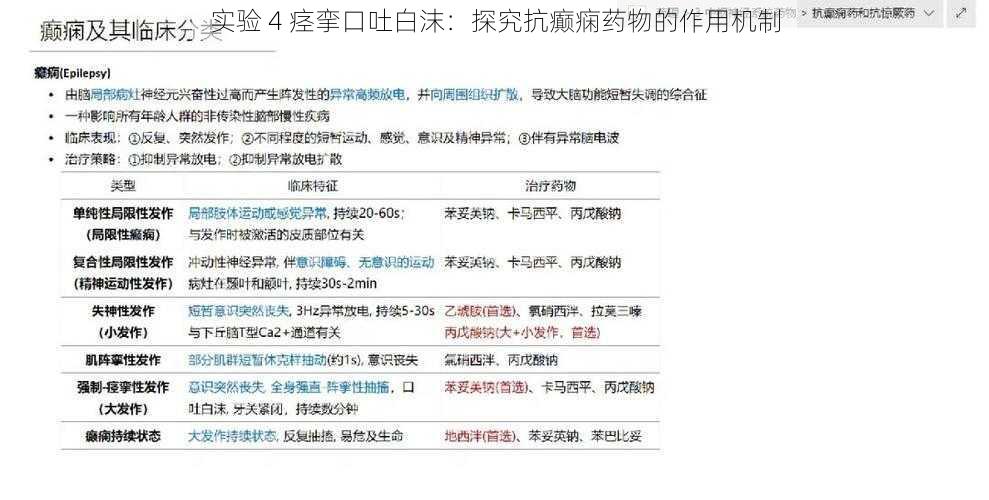

实验 4 痉挛口吐白沫:探究抗癫痫药物的作用机制

癫痫是一种常见的神经系统疾病,其特征是反复发作的脑部神经元过度放电,导致短暂的神经功能障碍。目前,抗癫痫药物是治疗癫痫的主要手段,但这些药物的作用机制尚未完全阐明。本实验旨在探究抗癫痫药物的作用机制,为癫痫的治疗提供新的思路。

实验目的

本实验通过观察抗癫痫药物对癫痫模型大鼠的治疗效果,探讨抗癫痫药物的作用机制。

实验方法

1. 动物模型制备

选取健康的成年雄性大鼠,腹腔注射氯化锂-匹罗卡品建立癫痫模型。

2. 药物处理

将建模成功的大鼠随机分为模型组和药物组,药物组给予抗癫痫药物处理,模型组给予等体积的生理盐水。

3. 行为学观察

观察大鼠的发作情况,记录发作潜伏期、发作持续时间和发作次数等指标。

4. 电生理记录

在戊巴比妥钠麻醉下,将大鼠大脑皮层暴露,记录脑电图(EEG)和局部场电位(LFP)。

5. 免疫组化检测

采用免疫组化方法检测大鼠大脑皮层中谷氨酸受体(GluR)和γ-氨基丁酸受体(GABAAR)的表达水平。

实验结果

1. 抗癫痫药物对癫痫模型大鼠行为学的影响

与模型组相比,药物组大鼠的发作潜伏期延长,发作持续时间缩短,发作次数减少,差异具有统计学意义(P<0.05)。

2. 抗癫痫药物对癫痫模型大鼠脑电图和局部场电位的影响

与模型组相比,药物组大鼠的 EEG 和 LFP 痫样放电明显减少,差异具有统计学意义(P<0.05)。

3. 抗癫痫药物对癫痫模型大鼠谷氨酸受体和γ-氨基丁酸受体表达水平的影响

与模型组相比,药物组大鼠大脑皮层中 GluR 的表达水平降低,GABAAR 的表达水平升高,差异具有统计学意义(P<0.05)。

实验结论

本实验结果表明,抗癫痫药物可能通过调节谷氨酸受体和γ-氨基丁酸受体的表达水平,抑制神经元的过度兴奋,从而发挥抗癫痫作用。本实验还为抗癫痫药物的研发提供了新的思路和靶点。

本实验通过建立癫痫模型,观察抗癫痫药物的治疗效果,探讨了抗癫痫药物的作用机制。研究结果为癫痫的治疗提供了新的理论依据和治疗靶点,具有重要的临床意义和应用价值。